Le classement du Maroc au GKI Readiness Index 2025, résultat d’un Secteur Géospatial National cloisonné

Dans ce blog je vais essayer d’expliquer l’une des raisons du recul du Maroc dans le classement GKI Readiness Index… Suite

Dans ce blog je vais essayer d’expliquer l’une des raisons du recul du Maroc dans le classement GKI Readiness Index… Suite

L’actualité de l’information Géospatiale à l’échelle nationale , régionale et internationale a suscité de nombreuses interrogations sur l’état des lieux… Suite

L’annonce du classement GKI Readiness Index 2025 a eu lieu lors du GWF 2025 le 24 avril 2025 à Madrid…. Suite

J’aborde dans ce blog les activités de UN-GGIM relatives à la Géodésie, ayant déjà consacré plusieurs blogs aux autres initiatives… Suite

Je reviens dans ce blog sur l’Écosystème Géospatial National en relation avec des évolutions à l’échelle internationale et l’actualité nationale… Suite

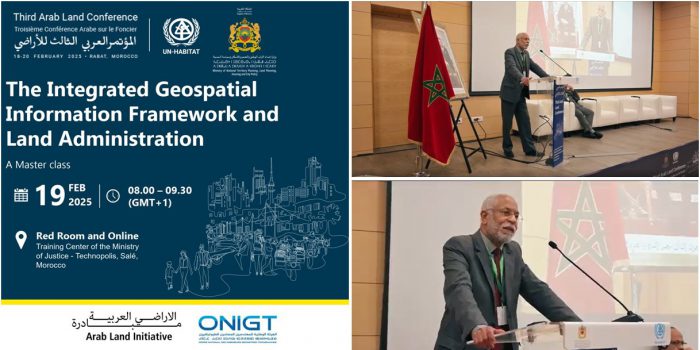

La troisième conférence arabe sur le foncier s’est tenue à Rabat les 18-20 février 2025. https://arablandinitiative.gltn.net/fr/media/events/la-troisieme-conference-sur-les-terres-arabes Ce blog en aborde:… Suite

A l’occasion de la tenue à Rabat Maroc de la troisième conférence arabe sur le foncier les 18-20 février 2025,… Suite

Le blog traite du lancement par l’ONIGT du Système de Gestion et Suivi des Prestations Topographiques (Syrept). Un système intégré… Suite

Dans ce blog je vais revenir sur le NELGA NA International Knowledge Exchange Forum on Land governance, tenu les 25-27… Suite

Le précédent blog s’est intéressé à la quatorzième session du comité UN-GGIM tenue les 7-9 août 2024 à New York…. Suite